文脈が無視された悲劇

シカゴ7裁判

映画情報

- 原題:The Trial of the Chicago 7

- 公開年度:2020年

- 制作国・地域:アメリカ

- 上映時間:130分

- 監督:アーロン・ソーキン

- 出演:サシャ・バロン・コーエン、エディ・レッドメイン、ヤーヤ・アブドゥル=マティーン二世、マーク・ライランス、ジョセフ・ゴードン=レビット

だいたいこんな話(作品概要)

1968年8月、ベトナム戦争は長期化と激化の一途をたどり、累計で50万人以上のアメリカの若者が戦地に送られていた。それに対する抗議活動をしていた三つの大きな団体がシカゴに集結。大統領選挙を控えた民主党大会が開かれるその場所で、大規模なデモ活動を行い、アメリカ国民全体に反戦を訴えるためだった。

デモには当時過激派とされていたブラックパンサー党も参加していたが、いずれの団体も平和的な抗議活動を望んでいた。しかしシカゴ警察と衝突し、多くの負傷者と逮捕者を出す事件に発展してしまう。

5か月後、大統領選は共和党のニクソンが勝利した。政権交代後に新しく任命された司法長官は、シカゴでのデモ活動は暴動を煽動した共謀罪にあたるとして、参加した団体の代表者7名を起訴した。

ところがその裁判は、公正中立であるはずの判事が担当検事以上に政府側に肩入れし続ける、きわめて理不尽な展開を見せる。果たして暴動を引き起こしたのは、シカゴ・セブンと呼ばれた被告人たちか、それともシカゴ警察だったのか。

「ソーシャル・ネットワーク」や「マネーボール」など、実録もの(厳密にはノンフィクションとは言い難いが、実在する人物などを描いたもの)の脚色に定評のある、アーロン・ソーキン監督作品。

わたくし的見解/大いなる力に、大いなる責任

本作の面白みは、昨年から今年にかけて実際に行われた大統領選や、それに敗北したトランプ氏の支持者による連邦議会議事堂の襲撃事件などと、図らずもリンクしているところにあります。

図らずも、としましたが図っているであろう部分もしっかりあり、劇中に黒人解放運動の過激派ブラックパンサー党のボビー・シールを取り上げたのは、明らかにブラック・ライヴズ・マター運動を意識しているはずです。

昨年、取り沙汰された警官による黒人への不当な暴力に衝撃を受けた人は多いでしょう。本作の舞台である1968年は、彼らへの弾圧が現代より一層強かった時代であるとの認識はあっても、裁判という公の場で行われたボビー・シールへの扱いは信じ難いものでした。

また、映画で取り上げられている「シカゴ・セブン」と呼ばれた被告人の中に、ボビー・シールが含まれていない(公判途中で被告から外されたためですが)こと、つまり当時は決してシカゴ・エイトとして扱われなかったことにも、人種差別問題の根の深さが現れていました。

ところでシカゴ・セブンの裁判の発端は、ニクソンに指名された新しい司法長官による見せしめでした。司法長官ジョン・ミッチェルは、政権交代に伴い前任者は自ら辞任する慣習が守られなかったことを根に持ち、前司法長官が下していた「シカゴ・セブンは起訴に値しない」との判断を覆したことで物語は始まります。

もちろん、司法長官としては前政権に対する個人的な苛立ち以外に、反戦活動に熱を帯びる若者たちに脅威を感じており、政治的な判断として政府の力を誇示する目的もありました。

他にも昨今の出来事との類似点を感じる部分があるとは言え、映画ではかなりの脚色が加わっているでしょうし、2021年の議事堂での暴動についても、まだ真偽の定かではないことが多いのです。

しかし、それでも間違いなく言えることは、世の中には発言に多大な影響力を持っている人がいて、また目的や主義主張が何であれ、一度動き出した集団をコントロールすることは極めて困難であるということです。

まったく関連はありませんが、『スパイダーマン』の中で、主人公のピーターが保護者であるベン叔父さんから受け取った箴言「大いなる力には大いなる責任が伴う」を、ふと思い起こしました。

何か一つのきっかけだけで、歴史や国家レベルにおける物事が大きく変わる局面があります。そして、そのきっかけを作れるだけの発言力を持つ人もいる。力を持つことのリスクを強く感じられる作品でした。

絵に描いたような社会派作品ですが、(ボビー・シールの境遇とは真逆の)中流以上の家庭で何不自由なく育った白人のお坊ちゃんキャラを見せつけるトム・ヘイデンと、その彼とは対照的に、ヒッピー全開でどれほどシリアスな場面でも軽口を叩くことを忘れないアビー・ホフマンとがぶつかり合う演出も効いていて、エンターテインメントとしても楽しめる法廷劇に仕上がっています。アカデミー賞などの賞レースから、まさに好まれそうな作品です。

開拓時代ショートショート

バスターのバラード

映画情報

- 原題:The Ballad of Buster Scruggs

- 公開年度:2018年

- 制作国・地域:アメリカ

- 上映時間:133分

- 監督:ジョエル・コーエン、イーサン・コーエン

- 出演:ティム・ブレイク・ネルソン、ジェームズ・フランコ、リーアム・ニーソン、トム・ウェイツ、ゾーイ・カザン

だいたいこんな話(作品概要)

アメリカの西部開拓時代を舞台にした、6つの物語からなるオムニバス作品。表題作の「バスターのバラード」では、往年の西部劇を彷彿とさせる銃撃戦や早撃ちによる決闘などが楽しめる。

6つの作品は、ブラックコメディの要素が強いものや、それとは対照的に広大な自然の中で繰り広げられる純文学的なストーリーまで実に多様。だが、いずれの物語でも誰かの死が描かれていることで、根底に流れているテーマを同じにする短編小説集の様相をなしている。

第75回ヴェネツィア国際映画祭脚本賞受賞。

わたくし的見解/盛者必衰のことわり

古い時代設定の物語であるせいか、ものすごくあっさりと人が死ぬ。テーブルから物が落ちる程度のノリで、しかも主役と思われた人物が突然絶命する様子は、ともすれば人の命を何と心得る?!と怒る人も出てきそうである。

たしかに幾つかの話は、ブラックジョークと呼ぶにふさわしい不謹慎な「おっ死んだ」感が満載なのだが、よくよく考えてみると「死」というものは、寿命の尽きる者が万全の態勢の時に、その人生に見合った適切な情緒をともなって訪れる保証はどこにもない。

むしろ、その準備など到底できていない時に命は奪われてしまうことの方が多い気がする。ひったくり犯罪のごとく見えない所からいきなり現れて、無神経に、暴力的に。たとえ悪意や犯罪性はなくても、何時そうなるかが分かっている人はほとんど居ない。

まして開拓時代の人々が置かれている過酷な環境を考えれば、現代の私たちと比べて「死」との距離感がかなり近かったことを、案外的確に表現しているのかも知れないと感じた。

表題作の「バスターのバラード」では、軽妙で華奢なキャラクターの主人公が強面の無法者達をバッタバッタと斬り倒し(実際には撃ち殺し)無双感を出した矢先にやられてしまう。

ところが主人公のお尋ね者バスターが、度々カメラ目線で観客に説明するようなメタ演出が施され、決闘で勝敗(生死)を別けた相手とデュエットを始めるなど、クセが強めで攻めた演出はオープニング作品としての役割をしっかり担っていた。ああ、これからコーエン兄弟の作品を観るのだと、その幕開けを存分に楽しませてくれた。

個人的には中だるみしそうなところに、あえて配置された「食事券」と「金の谷」という極めて文学的な2つの物語がとても気に入っている。

「食事券」では、主要人物の一人である規模の小さな巡業で身を立てている興行主が、これ以上客寄せできないと分かるや否や、それまでのパートナーを捨て去る結末に、その時代を生き抜くことの厳しさが凝縮されていた。興行での劇中劇以外の台詞を極限まで減らし、物語の顛末は映像で語られるのみであるところも身にしみた。

続く「金の谷」は、ネーミングから想起されるように金脈を探し当てる話でありながら、読後感には強欲さよりも、清々しさや不思議とあたたかい気持ちが生まれてくる作品だ。直前の「食事券」とは対照的に、希望や神の加護のようなものが感じられ、6作品全体の流れとしても見事にバランスを取っていた。

小説の場合、長編作品で評価されている作家の多くは、短編の名手であるという独断と偏見を私は持っている。映画も、優れた監督はショート作品でも面白い。やっぱりコーエン兄弟は巧いなあ、とスルメをしがむように、じっくり味わうことができた秀作であった。

溺れる夢を見る

シングルマン

映画情報

だいたいこんな話(作品概要)

1962年、キューバ危機下にあったロサンゼルス。大学教授のジョージは、長年暮らしを共にしてきた恋人のジムを交通事故で失ってから、生きる意味を見出せないまま日々を過ごしていた。

ある朝、とうとう人生を終わらせようと決意し、いつも通り授業を終えた後デスクを片付け、自宅に保管していたピストルに合う弾丸を購入した。棺の中で自らが着るスーツやワイシャツを並べ「ネクタイはウィンザーノットで」と遺書をしたためた。身近な人々に対して称賛や感謝を伝えながら、ジョージは粛々と自殺の準備を進めていくのだが。

原作は、1964年に発表されたクリストファー・イシャーウッドの同名小説。

わたくし的見解/ジョージの一番長い日

ここ数年、文章を読む機会が格段に増えたものの「文学」からは随分と遠ざかっているような感覚がある。私が今イメージしている「文学」はストーリーを読むものとは少し違って、強いて言えば「純文学」と呼ばれるものだろうか。「純文学」を定義するのも簡単ではないけれども、面白いストーリーがその条件ではない。だからと言って「純文学」=面白くない、という訳でもないのだが。

漠然としたイメージのまま語り続けて申し訳ないのだけれど、「純文学」や「純文学的なもの」が描いている世界はどこか閉鎖的な印象を受ける。閉鎖的とするとネガティブに捉えているかのようだが、そのつもりはなく良くも悪くも箱庭的だといつも感じるのだ。その世界に大きな広がりは感じないものの、掌握できる規模だからこそ起きている事柄だけでなく空気感のようなものまで、つぶさに受け取ることができる。

ところで、私が映画に心底求めているものはストーリーの面白さでも文学的な雰囲気でもない。もちろんストーリーは面白いに越したことはないし文学的なものも決して嫌いではないが、映像(&サウンド)表現だからこそ可能なものを見つけ出して、圧倒されたい。

しかし、そんな経験はそうそう出来ない。だから地道に、いつか巡り合えるようにアンテナを張り続けるほかない。また、なかなか圧倒される作品に出会えないからと言って、それ以外の映画がつまらないこととは全然違う。十二分に価値のあるもの、楽しめるものがいくらでも存在している。

ようやく本作の話に移る。結論から言えば、実に文学的な作品だ。先ほど述べたように極めて箱庭的だが、世界観は小さくても映像作品として大変に優れている。「文学」だなと強く感じさせるのに、文章で語るのではなく映像でしっかり物語を伝えてくる。

ファッションデザイナーとして名高いトム・フォードの初監督作品だが、初めてメガホンを取ったとは思えないほど、鑑賞者に少しのストレスも与えずにするすると物語が展開していく。自らが抱くイメージを他者と共有できる映像に昇華させる作業は、ファッションと共通している部分も多いだろうが、工程を同じにしても上手くいくはずはない。持ち合わせているビジュアルに対するセンスの高さを駆使しながら、そこに一切のこれみよがし感がないところが素晴らしい。

映画は、主人公がいつも見る夢から始まる。物語は回想シーンを含めつつも、自殺を決意した主人公ジョージの一日のみを描いている。ジョージが同性愛者であり、長年連れ添った恋人が男性であること以外には何の変哲もない、愛と喪失を丁寧に取り上げた作品。

その中でジョージは亡くなった恋人ジムへの思いを募らせながらも、日常で遭遇する若く引き締まった肉体や、ラテン系の美男子の甘いマスクに目を奪われるなど、人間味あふれる描写も多い。トム・フォード監督の2作目『ノクターナル・アニマルズ』を取り上げたときも述べたが、「お洒落」なだけではない。めまいを起こしそうなほど美意識で満たされた映画だが、ウディ・アレンが見せるような皮肉も効いていて静かに面白い。やはり文学的だからと言って、決してつまらないわけではないのだ。

仕える者としての矜恃

ダウントン・アビー

映画情報

- 原題:Downton Abbey

- 公開年度:2019年

- 制作国・地域:イギリス、アメリカ

- 上映時間:122分

- 監督:マイケル・エングラー

- 出演:ミシェル・ドッカリー、アレン・リーチ、ヒュー ・ボネヴィル、ジム・カーター、マギー・スミス

だいたいこんな話(作品概要)

2010年から2015年に放送された人気TVシリーズの映画化作品。イギリス郊外で暮らす貴族とその使用人たちの暮らしを、彼らが架空のキャラクターでありながらも、時代背景や階級社会の実態を織り交ぜることで大河ドラマ的に見せていく。本作は、TVドラマ最終シーズン最終話の後日譚として繰り広げられる。

1927年、イギリス国王ジョージ5世とメアリー王妃夫妻が、ヨークシャーにあるグランサム伯爵(クローリー家)の邸宅ダウントン・アビーを訪問するという手紙が、伯爵夫妻の元に届いた。国王と王妃の滞在予定は一泊だが、その中ではパレードが行われ、翌日別の場所で開催される舞踏会へも出席しなければならない。

グランサム伯爵の長女レディ・メアリーが、実質的にはクローリー家の当主としてダウントン・アビーや近隣の所有地の管理をしていたが、邸宅の屋根の修理などで頭を悩ませていたところに国王夫妻を迎える準備にかかる予定外の出費は大きな負担だった。

また、相続がらみで揉めているグランサム伯爵の血縁、レディ・モード・バグショーも王妃の侍女として同行することが分かり穏やかではない。さらにダウントン・アビーの使用人たちも、国王夫妻よりも前乗りして邸宅で準備を進める王室付きの使用人たちに仕事を奪われて、階下は一触即発の状態だった。

わたくし的見解/やさしい『ゴスフォード・パーク』

大河ドラマを引き合いに出したとおり、いかんせん登場人物が多いため、いきなり本作だけを楽しむということは難しそうだ。その代わりTVシリーズの愛好者としては、ダウントン・アビーに住まう貴族クローリー家の人々や、階下でせっせと働いている一族の人数以上の使用人たち、それぞれの背景などを思い出しながら楽しめた。

連続ドラマならいざ知らず、これだけの登場人物の群像劇をよくぞ2時間でまとめられたものだと感心する。群像劇の巨匠と言われる何人かの映画監督でさえ、120分台でまとめられているものを観たことはない。

ドラマのファンが観客だろうと想定してこそ成し遂げられることかも知れないが、大きな屋敷とは言え、室内で多くのキャストをかいくぐりながら滑らかに動いていくカメラワークは大したものだ。とくに使用人たちがせわしなく交差していく様子などは、アクション性はなくとも不思議な迫力がある。

ストーリーも国王夫妻を迎える主人公たち(クローリー家)だけでなく、来訪する国王夫妻の娘、王女メアリーの夫婦関係の問題やら、アイルランド独立戦争の余波でパレードを利用して国王を狙うものやら、クローリー家の娘婿のルーツがアイルランドであることから、そのテロリストに利用されそうになったり、クローリー家のレディ・メアリーがドラマの最終シーズンから引き続き領地を含むダウントン・アビーの存続に自信をなくしたりと、それこそ盛り沢山だった。

連続ドラマの頃も登場人物の抱えるそういった問題は次々と起きていて、数年のシリーズの中では第一次大戦をはさんだこともあり、主要な人物が亡くなってしまったり、生死の問題にいたらなくても取り返しのつかない状況に陥ったりしたものだから、いつも緊張感を持って行く末を見守っていた。

ところが本作では初めから八方丸く収まる予感があって、ものすごく安心して鑑賞できたし、実際にものの見事にすべての問題が解決して大団円を迎えた。シリーズが一度は完結したこともあって、私の中ではその後の物語は残像に過ぎないというか、例えば自分にとってはまったく怖くない優しかったおばあちゃんの幽霊が、あの世で楽しくやっている様子を見ているようなものだった。そういう意味では、ファンサービスのお手本のような映画化作品なのかも知れない。

ふと、前回もファンサービス的な作品を紹介してしまったことを思い出して、色々自分なりに考えてみた。年の瀬も見えてきて、いくらか疲れているというのもある。でも、どうやら一番はやはりコロナウイルスの影響だろう。年末の疲れと言うよりも、長期化してきたコロナウイルスとの闘いが、幸運にも大した困難に見舞われずに済んではいても「八方丸く収まる」ことへの欲求を強くしている。

個人的には、これまで映画には癒しを求めずにきた人生だけれど、上半期には、緊急事態宣言に入る直前に『ミッドサマー』という、えげつない大作もちゃんと鑑賞したし、こんな(映画に穏やかさを求める)年があっても良いってことにしようと思った。ところで、『ミッドサマー』は万人にはお勧めできませんが、『テネット』を見逃した方は、ぜひ年末年始などにご鑑賞ください。楽しいですよ。

内祝いは、半返しだっ!!

七つの会議

映画情報

だいたいこんな話(作品概要)

大手電機メーカーの子会社、東京建電に勤める八角民夫は社内で花形の営業一課に所属しているが、万年係長で「居眠り八角」と呼ばれるぐうたら社員。繁忙期であっても構わず有給休暇の申請を出す八角に、年下の上司である営業一課長の坂戸は手を焼いていた。

ところがある時、坂戸はささいなことで八角からパワハラだと訴えられた。営業成績が優秀な坂戸とは違い、穀潰しにしか見えない八角の主張など形ばかりの処理で済まされると誰もが思っていた矢先、坂戸に出世コースを大きく外れる異動処分が下される。

空いた営業一課長の席に収まったのは、一課とは反対にノルマを全く達成できずにいた営業二課の原島だった。その後も八角が部品の発注先を変えたことで、それまでにない高額なコストが発生していると抗議した経理部が、会社の上層部から厳しい叱責を受けた。八角を取り巻く会社の動きを不審に感じた原島は、八角がかつては優秀な社員であったことを突き止めるのだが。

わたくし的見解/やっぱりネジが好き

企業の不祥事を暴くミステリー要素ならば、2013年に放映されたNHKのドラマ版の方が楽しめたのかも知れない。けれども、7年ぶりの新シリーズが大反響を得たTBSの日曜劇場『半沢直樹』ロスを抱えた(実際には、さほどのロス感はないのだけれど)私にとっては、こちらの劇場版がちょうど気分に合っていて楽しかった。

何しろ、『半沢直樹』を始めとする『下町ロケット』『陸王』などの池井戸潤原作による日曜劇場のヒット作品と、監督からキャスティングまでほぼほぼ一緒で、これはもうファンサービス以外の何物でもない。

さすがに堺雅人や阿部寛、大泉洋などの主役は作品のイメージが強すぎるので登場しないが、とは言え、大衆演劇や歌舞伎のように馴染みの役者が出てきて「わぁー!」と歓喜の拍手をしてもらうためのオールスターキャストである。

こんな端役まで、と思うほど日曜劇場で見た人ばかりで出てきて笑っちゃうくらいだが、『半沢直樹』の演出によく表れているように古き良き娯楽作品の形をあえて踏襲しているのだろうと感じた。銀幕のスタアたちが演じる勧善懲悪の物語。言いたいことも言えない世の中にポイズンな日々の中、無意識下で抱えていたスッキリしたいという欲求を叶えてくれる往年の時代劇のようなドラマ。

本作のエンドロールでも主人公が一人語りしているが、勤めている会社に多くを捧げて働く人々の姿は、たしかに藩に尽くして生涯を終えていた侍と重なる部分が大きい。どうりで現代劇では異質にさえ見える誇張された大袈裟な演出がハマる訳である。大見得を切る歌舞伎役者たち。なかでも、香川照之の顔芸のオンパレードに喝采を送らずにはいられない。「よっ、カマキリ先生!!」

ところで、ストーリーも『半沢直樹』の第二部(『銀翼のイカロス』ベースにした部分)とかなり近いもので、まるで再放送を見ているかのようだった。『七つの会議』は2019年に公開されているので、劇場観賞した人にとってはドラマを目にした時に既視感を覚えたに違いない。

本作の主人公、八角が会社の不祥事をリークすると決めたとき、元妻を演じる吉田羊が「仕事なんていいじゃない。生きてさえいれば」と激励するシーンがある。まったく同じことを上戸彩にも言わせていたなぁ、としみじみした。

これは決して嫌味で取り上げているのではなく、原作の池井戸潤やドラマ・映画の製作陣の根底にある価値観なのだと感じた。弥勒菩薩のように懐の深い妻たち(女性像)は、所詮おじさんたちの理想や幻想に過ぎないと一蹴することはたやすい。しかし女性だからと限定せずに、このような度量の大きさを私も持ち合わせたいと思う。梵天丸もかくありたいし、サウイフモノニワタシハナリタイ。

さて、子供の頃いくつか好きな時代劇があった。どちらかと言えば、シリアスでシビアな展開を見せるものが好みで、いつも型通りに終わっていく『水戸黄門』は退屈でつまらないと思っていた。スケジュールとして決まっているかのように、毎回取り出される印籠。ひかえ、控えおろう、と言われて突然に誰も逆らわなくなり一件落着する流れ。

ところが本作では、そんな予定調和も心地よい時があるのだなと思い知らされた。決まりきった展開を楽しめることは、さらなる大人の階段を上っていることなのかも知れない。

モンスターの誕生

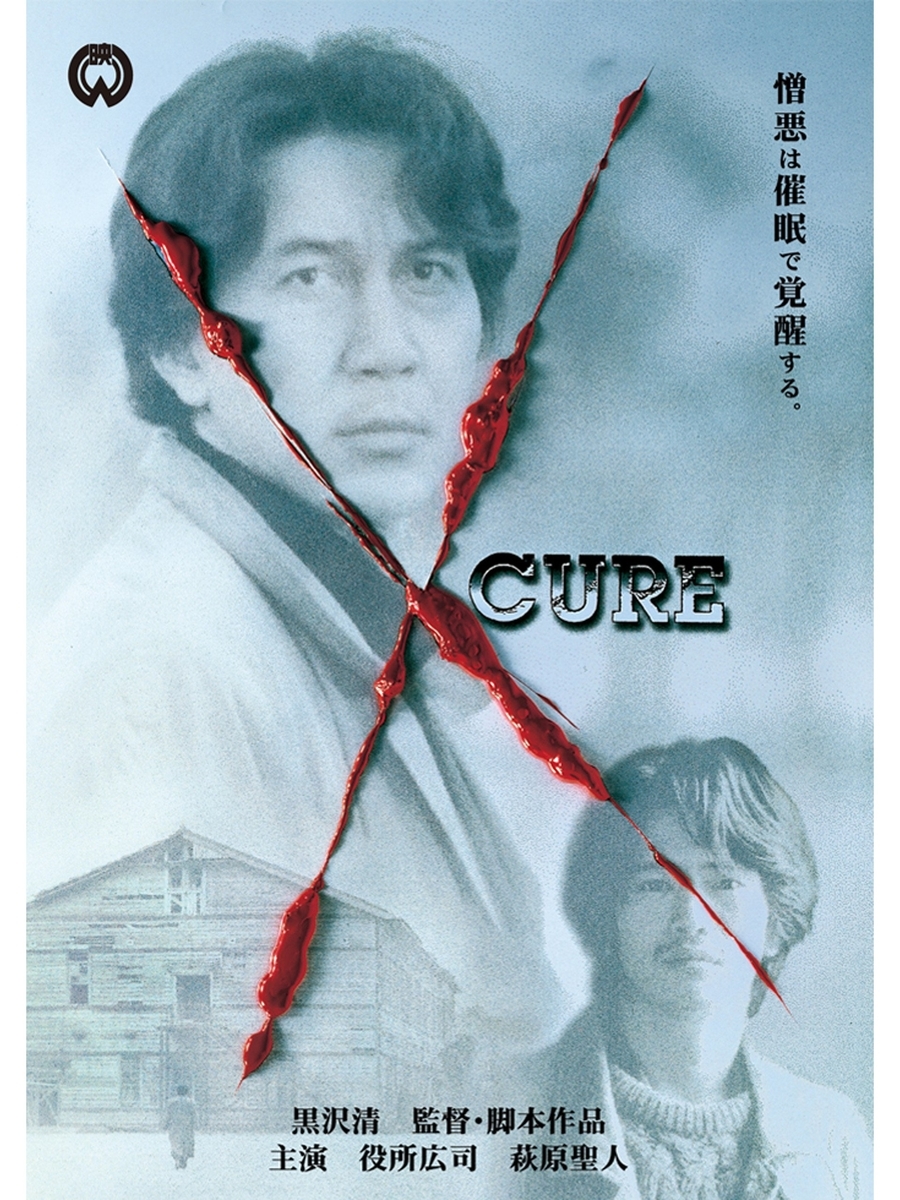

CURE(キュア)

映画情報

だいたいこんな話(作品概要)

娼婦が惨殺された。現場に駆けつけた刑事の高部は、遺体の首元がX字型に切り裂かれているのを確認する。被害者がX字に切りつけられる事件は、すでに数件発生していたが全て別々の被疑者が逮捕されていた。今回の事件もすぐに容疑者は確保された。

この特徴的な殺人事件では、それぞれの犯人と被害者同士には一切の接点がなく、マスコミにも公表されていないことから、高部は事件の関連性の有無について頭を悩ませていた。友人の心理学者・佐久間に犯人の精神分析を依頼しても、この謎を解く手掛かりは何も見つからない。

同じころ、千葉の砂浜で若い男がさまよっていた。偶然近くにいた小学校の教師に助けられるが、記憶障害のあるその男はしきりに教師の身の上話を聞きたがり、教師は受け答えしているうちに自分の妻をXの字に切り裂いて殺してしまう。

教師の事情聴取に臨んだ高部は、これまでの被疑者と同様に第三者(若い男)の存在を聞き出すことは叶わなかったが、催眠術を用いた殺害教唆の可能性を疑い始めていた。

わたくし的見解/空っぽの伝道者

先日開催されたヴェネツィア国際映画祭で、『スパイの妻』という黒沢清監督の作品が銀獅子賞を受賞しました。本作は、そんな黒沢監督の出世作であり代表作の一つに挙げられるものです。その後、黒沢組の常連となる役所広司さんが初めてキャスティングされた映画でもあります。

かれこれ20年以上前の作品でも、黒沢監督的色調はすでに完成しており、ずっとどんよりした彩度の低い画面で、それが好きかと聞かれればちっとも好きではないものの、ストーリーとは見事にリンクしていました。

内容としては、潜在的にその素質(ここでは人を殺してしまう何か)を持っている人間に対してトリガーを仕込んでいく人物がいることで、連続していないように見える連続殺人が起きるというものです。この頃、この手の作品が流行っていた気もしますが、当時だけでなくサスペンスのひとつの形としても定番です。

例えば、本作が公開された後の、90年代後半には『ケイゾク』というTVドラマが人気を博しましたし、犯人を捕まえても捕まえても根っこにある悪を取り除けないという流れは、世紀末の雰囲気とマッチしていたのかも知れません。

また『CURE』における、根っこの悪である記憶障害の間宮という男が、静かな語り口で相手からパーソナルな話を引き出しながら、心の内に入り込んで支配してしまう様子は『羊たちの沈黙』のレクター博士を思い起こさせます。それをモデルにしたと言うよりは、単に心理学に精通する人のテクニックなのですが、間宮が「伝道者」と呼ばれていたのは妙にしっくりきました。

ただ、次々と捕まる殺人犯たちが皆、自らの犯した行為を受け入れられずに怯えている姿を見ると、伝道者が広げようとしている教義が何かは分からなくても、悪しきものとして映ります。

ところが、刑事の高部だけは、伝道者の間宮と対峙することで確実に癒しを得ていました。そのあたりを示す演出(ファミレスで全く食事に手をつけられずにいる場面と、数日のちに同じシチュエーションで勢いよく完食する姿)によって、映画的な文脈が散りばめられていることに気づき感心しました。

他にも、高部が収監されている間宮を訪れた場面は秀逸でした。本来は高部が間宮を取り調べするはずが、逆に間宮によって高部はある種のカウンセリングを受けているようになります。カメラはほぼ固定されたまま、2人の立ち位置が入れ替わることで、立場も逆転してしまっている様子がしっかり見て取れるのです。

最終的には、高部が伝道者に成り代わる展開もまた王道と言えるなか、本作における成功の要因は、やはり高部を演じる役所広司さんの存在感や演技力に尽きます。

間宮役の萩原聖人さんの柔和な物腰も伝道者としての説得力十分なのですが、その存在を超越してしまう高部の、いかにも刑事らしい信頼のおける風貌や、その裏側にひそむ底知れぬ闇の部分を体現できてしまうのは、役所さんならでは、だと感じました。

ところで、この役柄は2017年の是枝監督作品『三度目の殺人』に通じるものがあり、そちらで役所さんが演じる男の、空虚さゆえの恐ろしさも静かな迫力に満ちていて必見です。

またもや、ドリフ

テネット

映画情報

- 原題:TENET

- 公開年度:2020年

- 制作国・地域:アメリカ

- 上映時間:150分

- 監督:クリストファー・ノーラン

- 出演:ジョン・デイビッド・ワシントン、ロバート・パティンソン、エリザベス・デビッキ、ケネス・ブラナー

だいたいこんな話(作品概要)

ウクライナのオペラハウスで、無差別テロが発生した。事件解決のために投入された特殊部隊に、一人のCIA工作員が紛れていた。彼の任務は、オペラハウス内にいる「プルトニウム241」を奪取したスパイを救出すること。

CIA工作員の名も無き男は、確保したケース内のプルトニウムが謎の物体であることに気付きながら、スパイの救出には成功したはずだった。だが、脱出の際にロシア人たちに捕らえられ、情報を引き出すための拷問にかけられる。

男は自決用の毒薬を飲む寸前に阻止されてしまったが、同じく拷問を受けていた仲間の薬を手に入れ、何とか服用に成功する。しかし毒薬は他の薬とすり替えられており、男が目を覚ますと、これまでの出来事はあるミッションに対する適性を試すものだったと明かされる。

新たなミッションとは、未来で開発された「時間の逆行」を可能にする技術によって起きる、第三次大戦よりも恐ろしい世界の消滅を防ぐことだった。

わたくし的見解/後ろ向きに歩いてみた

スパイ映画だと聞いていたのに、未来で開発された技術を駆使する、未来から来た敵と闘うという、ややこしい内容になっていました。(クリストファー・ノーラン監督はスパイ映画だと言いはっているようですが)。

ところで、人類はおろか地球全体を消滅に導くかも知れない未来の技術とは「時間の逆行」を可能にするもの。このツールの面白さは、従来のタイムトラベルものよりも仕組みが妙に泥臭い点です。その野暮ったさに、かえってリアリティーが生まれているかも知れません。

時間の逆行を可能にする装置を使うと、確かに過去に遡れるのですが、3日前に戻るには3日かかる、つまり10年前に行きたければ10年の月日を要する訳です。

劇中では、未来の技術を秘密裏に研究している人物から、主人公に対して時間の逆行についてのチュートリアルが実施されます。エントロピーがどうのこうのと小難しいことを説明してみたり、量子力学では逆行も起きるとか何とか、それらしいウンチクを並べておいて、白衣を着た研究者の女性は結局「考えないで、感じて」と、ブルース・リーみたいなことを主人公に伝授します。

これは同時に観客たる私たちに対して、この映画で何を楽しめば良いのかという解説でもあります。量子の世界では起こりうるって言ったって、そんなもん人間のサイズでは到底無理なんだけれども、映像なら逆再生で表現出来ますやん。せやから、やってみましてん。逆再生の映像って面白いじゃないですかぁ。ということなのだと思います。

YouTubeで「歌ってみた」とか「踊ってみた」とか沢山ありますが、予算もセンスもアイデアも実現力も全然違うとは言え、クリストファー・ノーランによる面白いと思ったから「やってみた」映像は、やはり桁違いの出来映えです。しかも、これまた泥臭いところが絶妙でした。

「インセプション」の時も、カメラを逆さまにして天地が逆転するという古典的なカラクリを用いていたのですが、今回の逆再生も往年のドリフターズのコントを彷彿させます。

さらに単純な逆再生だけでなく、逆再生したような動きを演者にしてもらった映像を、さらに逆再生して順行しているように(つまり普通に動いているように)見せるなどで生まれる、独特のぎこちなさには何とも愛嬌がありました。

今どきのCG技術を用いれば、そんな面倒なことをする必要はないはずなのに、あえてアナログな手法で生まれる揺らぎであったり、ノイズのようなものがあることで、綺麗に整った映像よりも不思議と印象的なものになっていました。

何だか、さっぱり分からんなと感じながら、ぜひともオモシロ映像&スパイ映画的なド派手ロケーションで繰り広げられるアクションを楽しんで欲しいと思います。

また、いつも時間と空間など壮大なテーマに手を出して物語を展開するクリストファー・ノーラン作品ですが、映画「インターステラー」の中での「愛は証明できないけど、観測できるわ」という台詞のように、本作でも最終的にヒューマニズムに落とし込むという必殺技は健在です。間違いなく本年度イチオシの娯楽大作です。